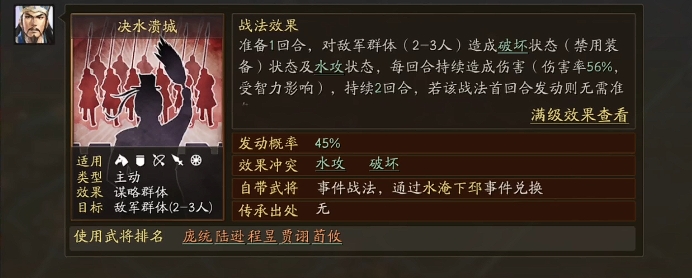

战法属性加成的核心逻辑在于战法类型与武将基础属性的匹配度。被动战法、指挥战法、主动战法、突击战法分别依赖武力、智力、统率、速度等不同属性,战法效果的实际收益与武将对应属性的成长值直接挂钩。例如谋略类战法决水溃城的伤害率与减伤效果受智力属性影响,而兵刃输出型战法振军击营的伤害率则完全依赖武力属性。属性加成存在边际效应,当某项属性超过阈值时,继续堆叠的收益会逐渐降低,需结合战法联动性综合考量。

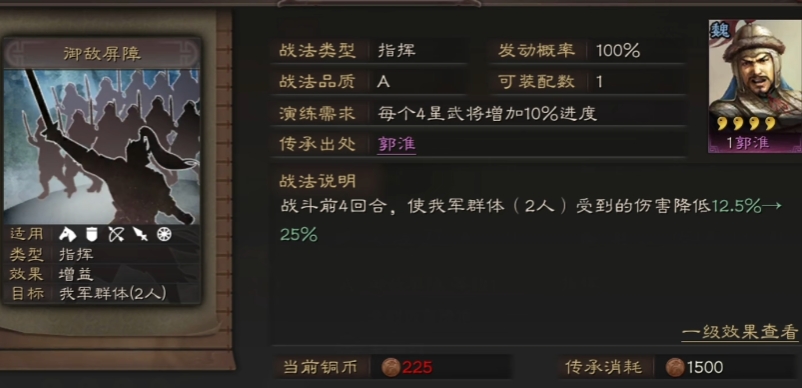

被动战法如后发制人通常绑定武力或统率属性,前者提升反击伤害,后者增强生存能力;指挥战法如御敌屏障的减伤效果与统率正相关,适合高统率武将携带;主动战法需分两类讨论:准备型战法如妖术依赖智力或武力,瞬发型战法如舌战群儒则更看重速度属性以抢占先手;突击战法如暴戾无仁需平衡武力与速度,确保普攻触发后的伤害与发动频率。被动战法生效优先级最高,其属性加成在战前准备阶段即固定,不受战斗中控制效果影响。

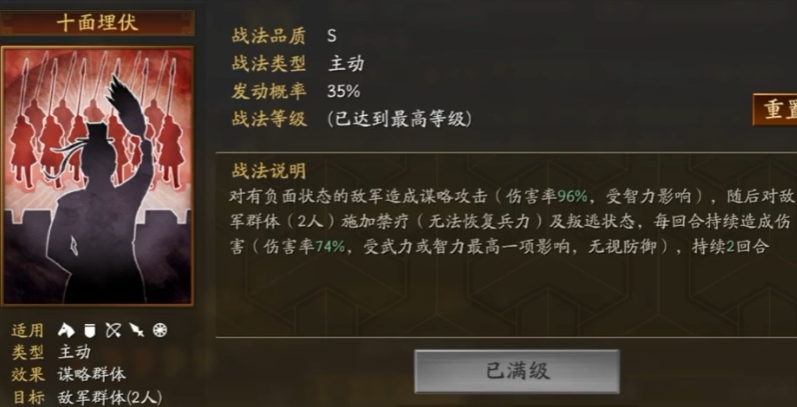

部分战法存在双属性需求,例如十面埋伏同时受智力与发动概率影响,需搭配白眉等提升概率的辅助战法;禁疗类效果振军击营虽依赖武力,但附加的友军战法发动率提升效果需队伍中存在负面状态提供者,需优先保证武力属性达标。战法共鸣是优化属性的关键,同一武将的多个战法若依赖相同属性(如程昱的十面埋伏与风声鹤唳均受智力加成),可最大化属性收益。

实战中需根据阵容定位调整属性分配。输出型武将应主堆伤害相关属性,如武力型武将关羽优先加武力,智力型武将陆逊优先加智力;辅助型武将需兼顾功能性与生存,例如刘备的仁德载世治疗效果受智力影响,但统率属性决定其承伤能力;控制型武将如张角需平衡速度与智力,确保先手施加控制的同时保有足够伤害。属性成长值较低的武将可通过兵书、装备等系统补足短板,但核心战法仍需匹配其优势属性。