角色站位对战斗结果有显著影响。扩散型攻击会波及目标左右两侧的角色,因此将嘲讽或护盾类角色置于队伍最左或最右端(即1号或4号位),能有效减少受击角色数量。这种布局可确保扩散伤害仅覆盖两名角色,而非三名,从而降低治疗压力并提升生存能力。嘲讽角色相邻位置建议安排高生命值或具备回复能力的角色,例如奶妈,以进一步优化队伍稳定性。

速度相同的角色出手顺序由站位决定,编号靠前的角色优先行动。这一机制在需要特定技能衔接或 buff 覆盖时尤为重要。若队伍中存在多个同速角色,可通过调整站位顺序控制技能释放时序,例如将关键输出角色置于前列以确保其优先获得增益效果。受击回能机制使得辅助角色可通过站位设计主动承受部分伤害,加速终结技充能,但需注意治疗资源的分配是否足以支撑该策略。

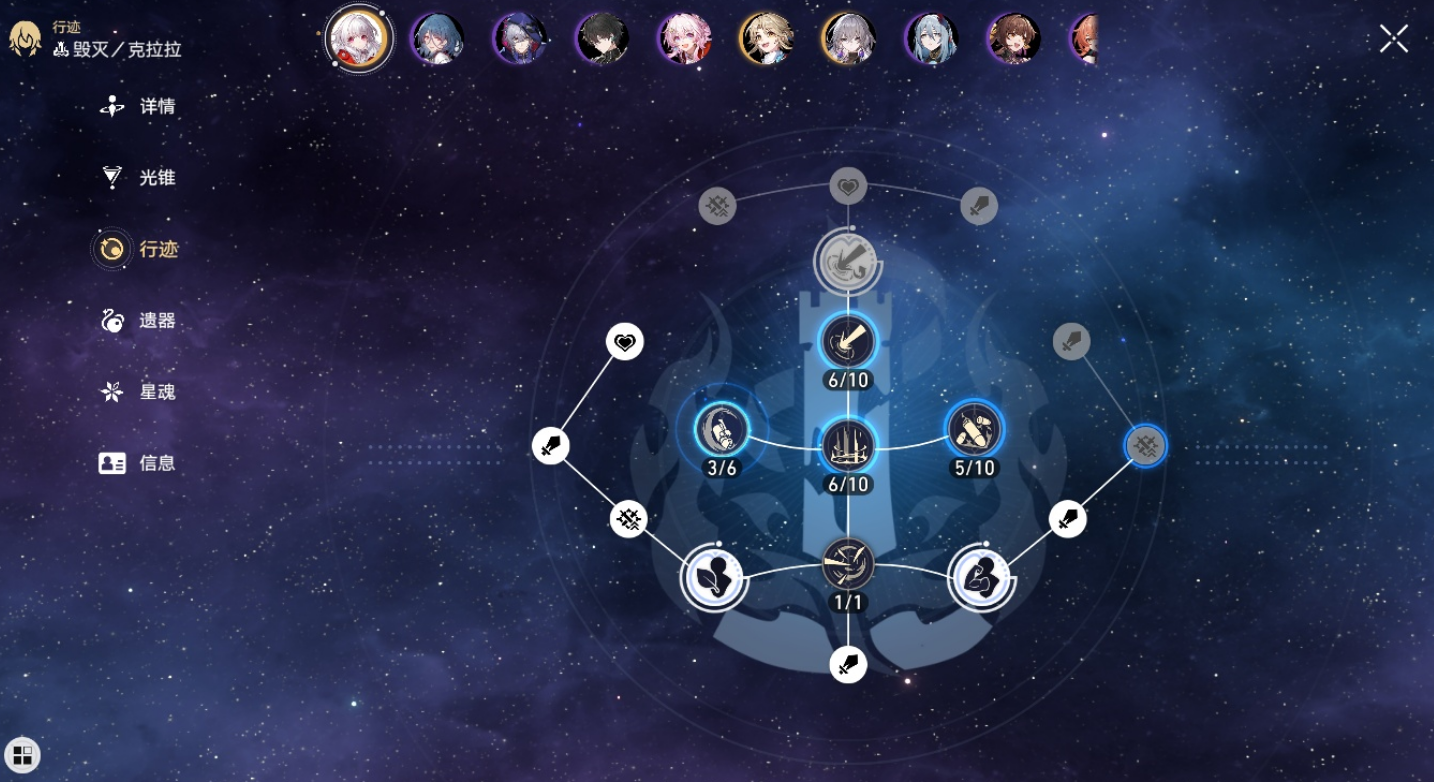

非嘲讽类生存角色(如存护或丰饶)通常占据3号或4号位,与输出角色保持距离以避免同时被群攻波及。克拉拉等反击型角色例外,其需贴近嘲讽角色以频繁触发受击反击。队伍中若存在多目标输出角色(如智识或巡猎),应优先将其置于中间位置(2号或3号位),以最大化覆盖敌方目标。辅助角色则根据技能类型灵活调整,例如提供群体增益的同谐角色可居中,而虚无类减益角色可靠边以避免不必要的受击。

实战中需结合敌方攻击模式动态调整站位。面对高频扩散攻击的敌人时,1号位嘲讽+4号位生存的组合能有效分割伤害;若敌方以单体攻击为主,则可将关键辅助置于边缘减少干扰。部分光锥或遗器效果会受站位影响,例如提升受击概率的装备需配合边缘站位以定向吸引火力。队伍编成后应通过实战测试验证站位合理性,尤其关注核心角色是否因位置问题过早退场。